ChatGPTとかAIが話題だけれど、ぜんぜんついていけない…

AIに苦手意識があるWebライターのために、AIに負けないための工夫をまとめたよ!

本記事は、ChatGPTの話題にもついていけていないし、ライターとして生き残るほどスキルに自信もないという方に向けて、だれも今すぐできる工夫をまとめました。

指定されたテーマに対して、文字だけの記事を納品しているライターは依頼が減ってしまうかもしれません。

記事の後半では、ChatGPTですぐに使えるプロンプトも1つだけ紹介しています。

ライターとして生き残り続けるために、ぜひ最後までご覧ください。

GPTの仕組みから得意や苦手を理解しよう

まずはChatGPTを含む、大規模言語モデルとよばれるAIの仕組みを理解しましょう。

ざっくり説明すると、AIがやっているのはめちゃくちゃ高精度な予測入力です。

パソコンやスマホで「きょうは」と入力すると、「今日初めて」や「今日は少し」など次の入力を予測して表示してくれますよね。

機械に大量の言葉とその関連性を教えたら、長文も作れるような予測入力ができちゃったというのがChatGPTの正体です。

事前に学習したデータの中から、一番ありえそうな答えを予測入力しているわけですから、あたりさわりのない返事が返ってきます。

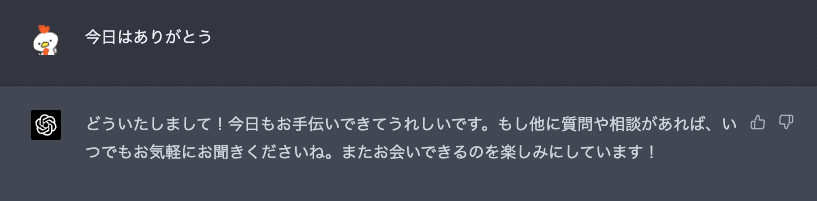

メールにしてとかWebの記事にしてだとか、条件を加えることで出力を調整できます。

「メールだったらこんな感じかな」とAIが予測して入力してくれるわけです。

AIというくらいですから、人口知能が情報の正しさを判断しているように感じてしまいますが、実際は判断しているのではなく予測しているというのが正しい理解です。

ChatGPTが出力する内容に間違った情報が多いのは、このあたりも関係しています。

また、長文になるほどAIの中の処理が複雑になるため、前半に教えていた指示を忘れてしまうなどの問題も発生します。

なーんだ、考えているわけじゃないなら、大したことないんだね。

AIがうまく予測できる指示を出せば出力の精度も上がるから、あなどっちゃいけないよ!

AIが完璧でないとはいえ、予測精度はめちゃくちゃ高いです。

検索上位の記事の内容をまとめる作業は、AIの得意中の得意の作業だと考えてよいでしょう。

逆に、予測ではなく情報の正確さや文字以外の情報については、まだ人間が優位な状況です。

本記事で紹介する5つの工夫も、そういった視点でピックアップしています。

AIの仕組みをもっと詳しく知りたくなったら、日本ディープラーニング協会のYoutube動画『JDLA緊急企画!「生成AIの衝撃」~ ChatGPTで世界はどう変わるのか? ~』がわかりやすくておすすめです。

東大や東京工業大学の偉い教授がChatGPTの仕組みについて解説してくれます。

2時間を超える動画ですが、前半の1時間を見るだけで生成AIの歴史をざっとおさらいできるはずです。

AIに対抗できる5つの効果的な工夫

AIに対抗するために人間ができる工夫で、手軽にできるものを5つピックアップしました。

内容は以下の通りです。

- メディアの目的と関連の深い内容を書く

- スクリーンショットなどオリジナル画像を用意する

- 適切に内部リンクやコラムを挿れる

- 視覚的にも記事を楽しめるように工夫する

- AIを使った追記の内容を提案する

それぞれ掘り下げていきます。

1. メディアの目的と関連の深い内容を書く

ChatGPTの学習データは膨大ですから、情報の物量で人間が勝つのは難しいです。

一方で、記事を読む読者は情報量が多ければ多いほど喜ぶというわけではありません。

読者の知りたいことが、過不足なく書かれているような記事が求めらています。

そして記事を掲載しているメディア側にはなんらかの目的があるため、読者の知りたいことを書きつつ、うまく目的を達成したいのが本音です。

例として「Webライターになる方法」というテーマで、架空の2つのメディアを想定してみましょう。

メディアAは自社の学習教材を販売しています。記事では自宅で子どもに「おかえり」と言えるメリットや、スキルがなければ稼げないというデメリットを伝えることにしました。

メディアBは転職サイトのアフィリエイトで収益を得ています。記事では初心者が稼ぎにくい現実を伝えつつ、解決策として編集プロダクションに就職して経験を積むことをおすすめします。

ありきたりな文章を生成するAIに対して、記事の目的を理解して情報を取捨選択できる点で人間が有利です。

AIがズラズラーっと文を書き連ねたとしても、そのまま使うのではなく、読者のニーズとこちらの目的のちょうど良い塩梅の内容をピックアップしなければいけません。

読者が記事を読み始めるきっかけからメディアの目的まで、しっかり考えて記事を書くようにしましょう。

2. スクリーンショットなどオリジナル画像を用意する

AIはまだ、画像やグラフを使って説明する機能が未熟です。

手順を説明するためにスクリーンショットをとったり、画像の中で重要なポイントに文字や図形を入れたりする機能は人間のほうが上手です。

説明文そのものはAIが書いた文でも十分わかりやすいため、プラスアルファで理解を助けるために、画像などを積極的に使ってみてください。

Microsoft 365(Word や Excel などのツール)にAIを搭載した Copilot というサービスのリリースすることが発表されました。

イメージ映像の中では、指示するだけでグラフやスライドが作られていく様子も描かれています。

文章に特化したGPT、グラフやスライドを作れるCopilot と複数のAIを掛け合わせて記事を書く未来はそう遠くないのかもしれません。

3. 適切に内部リンクやコラムを挿れる

AIはまだメディア全体の構造を理解していません。

「ここの詳細は、あの記事を読んでもらった方がいいな」という気遣いは人間が上です。

納品先のメディアの関連記事を把握して、適切に内部リンクを挿入するとクライアントに喜ばれるはずです。

メディア内の内部リンクだけではなく、信頼できるサイトへの発リンクも積極的に取り入れたいポイントです。

公的機関や研究機関のサイトを中心に引用することで、記事の厚みを増しつつ関連性の高いリンクを増やすように工夫してみましょう。

指示されていなかったとしても、内部リンクを貼ったり、200文字程度の補足情報を別で作ったりと、人間らしい気遣いができるとGoodです。

4. 視覚的にも記事を楽しめるように工夫する

ChatGPTの出力は文字ばかりです。

ChatGPTのインターフェイス上であの出力なら問題ありませんが「Webメディアに掲載するのに文字ばっかりでは工夫しなさすぎ」と思われる時代が来ています。

Webメディアは、画像も表示できればYouTubeの埋め込みや文字装飾もできます。

箇条書きや表を使うにしても、読みやすいように文を短くする、大事なポイントは枠で囲むなど、視覚を楽しませる提案は今後より大事になります。

文字だけならChatGPTで十分なのか……。

掲載する媒体に合わせて、視覚でも楽しませる工夫は重要になると思う!

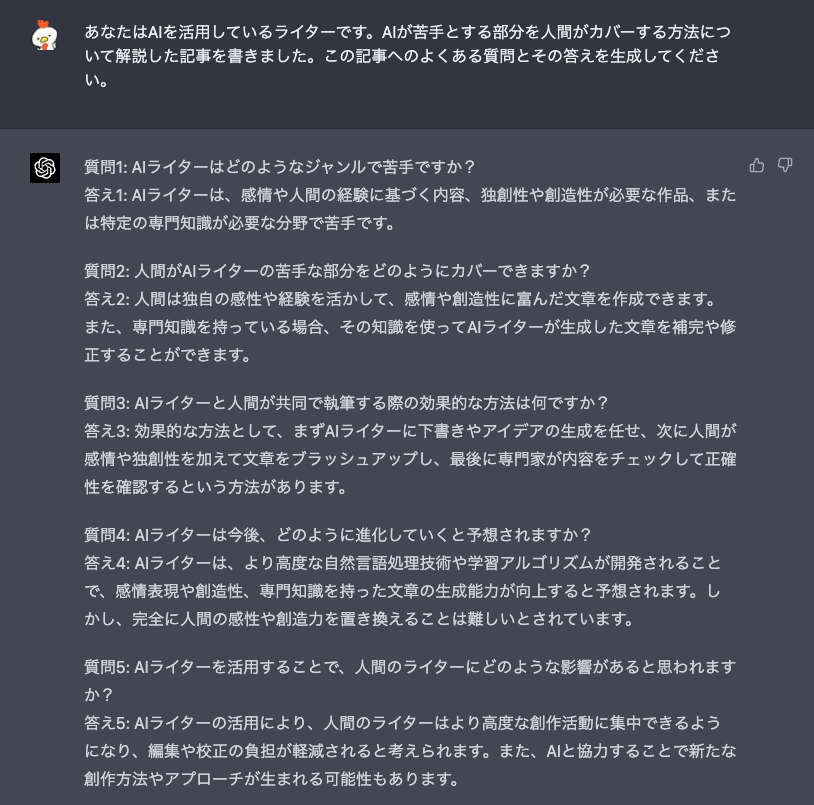

5. AIを使った追記の内容を提案する

AIを使えば、追記する文章も一瞬で作れてしまいます。

一番かんたんなのは「よくある質問」を作ることでしょうか。

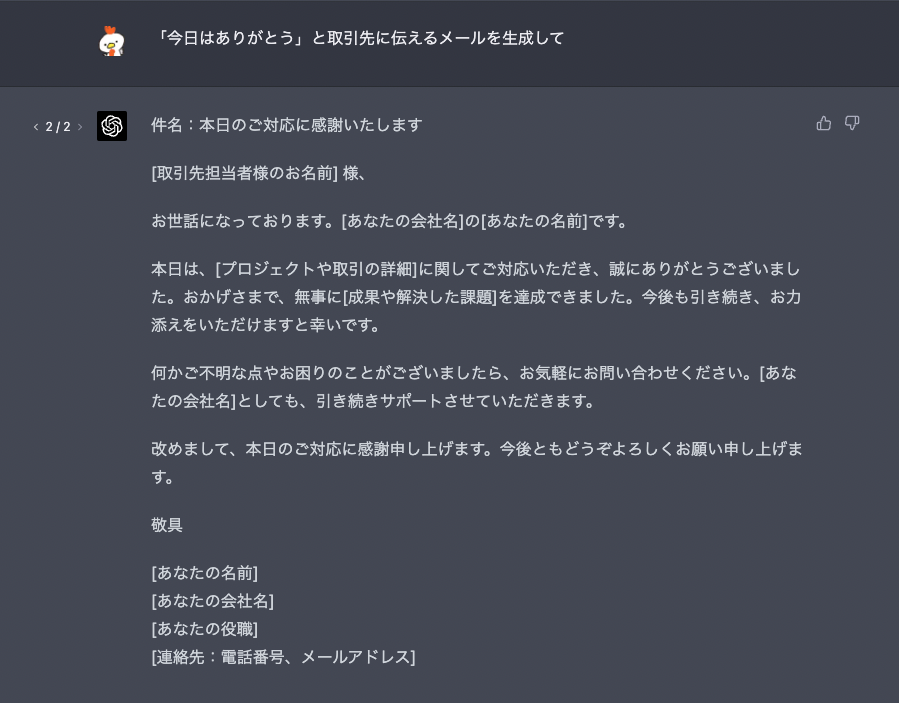

ChatGPTに、以下の文を入力したらすぐに作ってくれると思います。

あなたは【専門職の職種】です。【記事のテーマ】についてよくある質問とその答えを箇条書きで教えてください。

出力した内容を(1)〜(4)の視点で見直していただけると、さらに良いものができると思います。

この方法で出力した内容が以下の画像です。

質問1と2は本記事の内容からズレてしまいますが、3、4、5については編集して活用できそうです。

とりあえずAIに作らせて、人間の判断でピックアップすればいいんだね。

そうだね。やっているうちにプロンプト入力もうまくなると思うよ!

まとめ

本記事では、すさまじい速度で進化するAIをちゃんと仕組みから理解して、人間らしく記事をブラッシュアップする5つの方法を解説しました。

- メディアの目的と関連の深い内容を書く

- スクリーンショットなどオリジナル画像を用意する

- 適切に内部リンクやコラムを挿れる

- 視覚的にも記事を楽しめるように工夫する

- AIを使った追記の内容を提案する

ChatGPTに仕事を奪われるどころか、増やされると考えた方がいいと思います。

Twitterなどでライターの仕事の範囲について話題になったりもしますが、今後はおそらく仕事の範囲がグッと広がるはずです。

これまでの仕事の効率化だけを考えているようでは「AIでいいじゃん」と言われてしまうでしょう。

ChatGPTなどAIを活用して従来の仕事を効率化しながら、これまでやっていなかった範囲まで仕事の幅を広げることが生き残るコツとなっていきます。

コメント